Sejak awal Januari 2026, dinamika geopolitik global memasuki fase shock event yang jarang terjadi pasca–Perang Dingin. Militer Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump melakukan operasi militer langsung di Venezuela. Langkah itu berujung penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro beserta istrinya dari kediaman resmi di Caracas.

Banyak pengamat hubungan internasional menilai tindakan ini bukan sekadar operasi keamanan, melainkan juga bentuk penculikan kepala negara yang melanggar prinsip kedaulatan dan hukum internasional.

Langkah arogansi Amerika Serikat atas Venezuela memperlihatkan transformasi radikal strategi kebijakan luar negeri Washington. Dari instrumen konvensional berupa sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan tekanan politik, berubah menuju intervensi militer terbuka terhadap negara yang tidak mau tunduk dan bukan sekutu strategisnya.

Pergeseran ini sangat signifikan karena targetnya bukan negara agresor bersenjata nuklir, melainkan negara berkembang yang memiliki satu aset utama berupa minyak.

Energi kembali diposisikan bukan sebagai komoditas pasar bebas, melainkan sebagai alat kekuasaan nasional yang dilegitimasi oleh kekuatan militer. Intensitas strategi ini meningkat ketika Trump secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengendalikan produksi dan distribusi minyak Venezuela, termasuk menentukan alokasi pendapatan ekspor melalui perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat. Pernyataan ini menandai era baru energy militarization dalam geopolitik global.

Dalam konteks tersebut, hubungan strategis Venezuela dengan Iran menjadi sangat krusial. Selama bertahun-tahun, Caracas dan Teheran membangun blok ketahanan ekonomi anti-sanksi AS, bekerja sama dalam distribusi minyak, teknologi energi, dan perdagangan lintas kawasan meskipun berada di bawah embargo berat.

Kejatuhan Maduro berarti penyempitan jaringan sekutu Teheran di Amerika Latin, yang sebelumnya telah melemah akibat runtuhnya Suriah dan tekanan besar terhadap Hizbullah di Lebanon. Kondisi ini memperkuat persepsi Iran bahwa tidak ada jaminan keamanan selain self-help melalui peningkatan kapasitas pertahanan strategis.

Ambisi Amerika Serikat tidak berhenti di Venezuela. Skala geopolitiknya meluas ke kawasan Arktik, khususnya Greenland, wilayah otonom Denmark yang kaya mineral kritis dan sangat penting bagi arsitektur pertahanan global.

Greenland memiliki Pituffik Space Base, pangkalan militer strategis AS untuk sistem peringatan dini, pertahanan misil, dan pengawasan atas Rusia dan China. Bahkan, Trump tidak menutup kemungkinan dalam penggunaan kekuatan militer untuk menguasai seluruh pulau, sebuah langkah yang berpotensi mengguncang fondasi NATO.

Gerakan AS menuju dominasi langsung atas wilayah sekutu memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah NATO masih merupakan aliansi keamanan kolektif, atau telah berubah menjadi instrumen hegemoni unilateral Amerika Serikat? Kekhawatiran ini semakin relevan di tengah krisis legitimasi NATO akibat perang Ukraina dan Rusia.

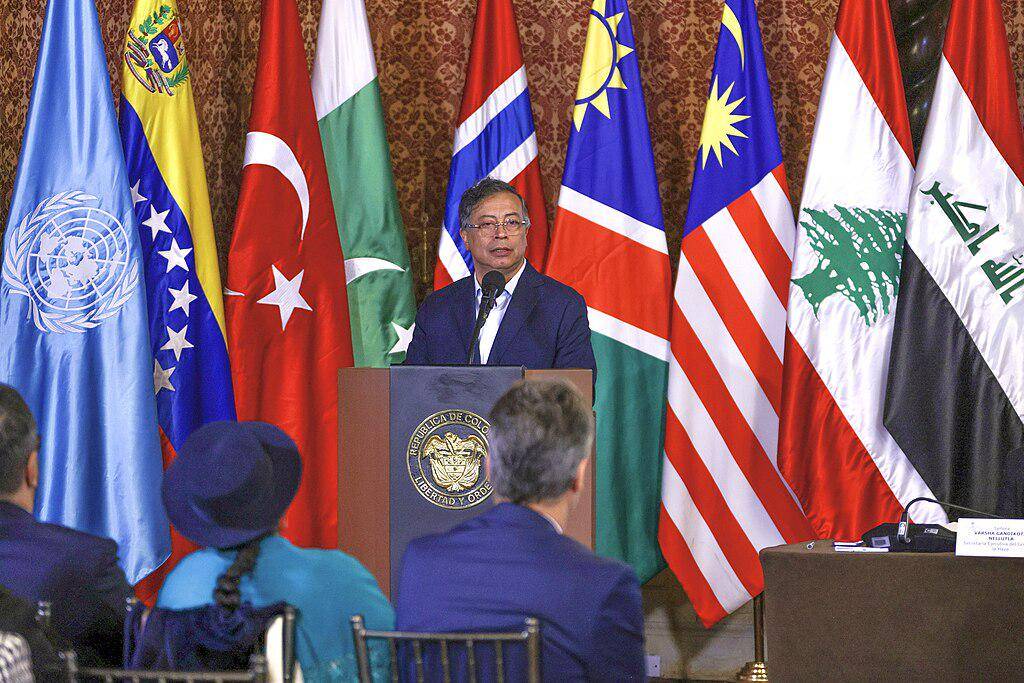

Jika menggunakan teori efek domino dalam hubungan internasional, intervensi militer ekstrem di satu kawasan hampir pasti menciptakan ketidakstabilan regional lain. Di Amerika Latin, negara seperti Kolombia dan Kuba kini berada di bawah tekanan strategis baru akibat perubahan rezim paksa di Caracas.

Kuba—sebagai poros ideologis Karibia—kembali menjadi sasaran perang narasi dan tekanan geopolitik Washington. Ancaman terhadap Havana bukan hanya simbolik, melainkan juga sebagai pesan bagi seluruh jaringan negara yang selama ini menolak dominasi AS.

Kolombia berada pada posisi yang lebih kompleks. Dengan sejarah panjang konflik perbatasan dan hubungan ambigu dengan Venezuela, perubahan rezim di Caracas berpotensi memicu instabilitas domestik, krisis pengungsi, dan eskalasi keamanan di kawasan utara Amerika Selatan.

Di luar benua Amerika, Iran menafsirkan agresi AS sebagai sinyal bahwa rezim yang tidak memiliki pencegah strategis akan selalu rentan. Dalam perspektif ini, percepatan kapasitas nuklir Iran bukan sekadar ambisi ideologis, melainkan juga respons rasional terhadap deterrence asymmetry.

Arogansi geopolitik AS juga berdampak langsung pada dinamika energi global dan posisi China. China sebagai pembeli utama minyak diskon dari Rusia, Iran, dan Venezuela kemungkinan besar akan meningkatkan ketergantungan energi pada Teheran sebagai strategi balancing terhadap dominasi Washington.

Dengan demikian, geopolitik energi memasuki fase baru. Energi tidak lagi hanya ditentukan oleh pasar dan investasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebijakan keamanan nasional dan proyeksi kekuatan militer.

Pola operasi Trump menunjukkan preferensi terhadap operasi kilat berisiko tinggi, seperti pembunuhan Qassem Soleimani dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada 2025. Operasi di Venezuela menegaskan bahwa pendekatan ini kini diterapkan lintas kawasan dan berpotensi berskala multi-negara.

Dari perspektif teori realisme struktural, kombinasi kepentingan energi, mineral, dan kekuatan militer mencerminkan upaya negara adidaya mempertahankan dominasi dalam sistem internasional yang sedang bergeser. Trump menerjemahkan teori ini secara kasar, tetapi efektif melalui kebijakan luar negeri yang agresif dan transaksional.

Bagi Indonesia, dinamika ini mengandung pelajaran strategis yang sangat penting. Ketergantungan pada energi fosil global membuat negara rentan terhadap gejolak geopolitik minyak. Karena itu, strategi pertahanan nasional Indonesia harus diarahkan pada kemandirian energi non-fosil, melalui hilirisasi sawit sebagai bioenergi, pengembangan energi terbarukan, dan integrasi ketahanan pangan, energi, serta pertahanan.

Terkait dengan langkah mengurangi ketergantungan pada minyak geopolitik, Indonesia tidak hanya memperkuat kedaulatan ekonomi, tetapi juga membangun pertahanan nasional berbasis energi terbarukan. Hal tersebut merupakan sebuah fondasi strategis untuk bertahan di era krisis global yang semakin tidak menentu.