Pemerintah—melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah—kembali meniupkan angin segar sekaligus tanda tanya: deep learning. Paradigma ini dipromosikan sebagai jalan menuju pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan menggembirakan.

Di atas kertas, ia menawarkan antitesis atas “obesitas kurikulum” yang selama ini membebani siswa tanpa membangun daya pikir kritis. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum kebijakan ini mengulang siklus lama—ganti istilah, ganti kemasan, stagnan di hasil.

Retorika “mengurangi beban materi” demi memperdalam pemahaman terdengar meyakinkan. Kita ingin siswa tak lagi menjadi perpustakaan berjalan. Namun, kenyataan berkata lain. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan rerata nilai Matematika hanya 36,10 dan bahasa Inggris 24,93.

Sinyal ini sejalan dengan capaian PISA yang tak kunjung beranjak signifikan. Bagaimana mungkin kita melompat ke ranah kognisi tingkat tinggi—menganalisis hingga mencipta sebagaimana Taksonomi Bloom—ketika kemampuan dasar membaca dan memahami teks soal saja masih goyah? Kedalaman tidak boleh menjadi dalih bagi turunnya standar akademik, terlebih jika “joyful learning” dimaknai secara keliru sebagai pembelajaran tanpa tantangan.

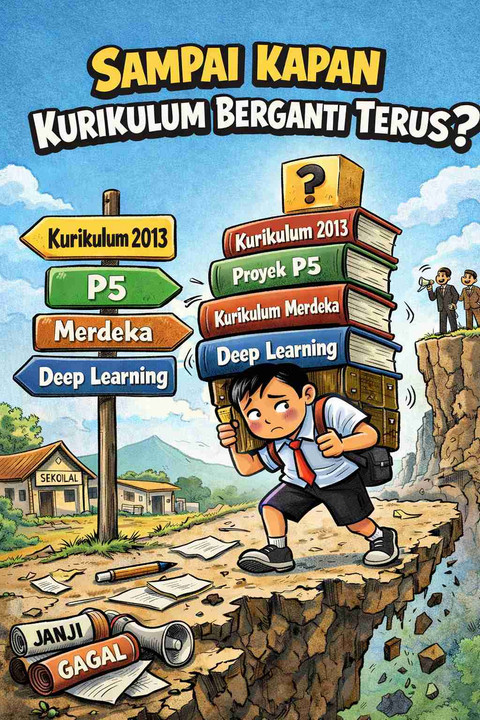

Sejarah kurikulum kita memberi pelajaran berharga. Kurikulum 2013 runtuh di tataran implementasi karena administrasi yang membebani guru. Kurikulum Merdeka membawa kesegaran gagasan, tetapi acap kali menyempit dalam seremoni proyek P5 tanpa penguatan substansi kognitif.

Kita tidak kekurangan ide, tetapi konsistensi dan ekosistem. Perubahan istilah tanpa pembenahan struktur hanya menghasilkan fragmentasi baru—lebih banyak istilah, minim kejelasan arah.

Dalam konteks itu, memasukkan coding dan AI ke kurikulum wajib perlu dibaca secara kritis. Di sekolah yang atapnya masih bocor, akses internet terbatas, dan kemampuan matematika dasar belum tuntas, kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan.

Ada bahaya lompatan logika: mengajarkan bahasa mesin pada anak yang belum tuntas berdamai dengan pecahan. Alih-alih menjadi literasi baru, ia bisa menjelma aksesori elitis yang hanya dinikmati mereka yang sekolahnya siap.

Kurikulum pada akhirnya adalah instrumen; nyawanya lahir dari ekosistem pembelajaran dan relasi manusiawi antara guru dan murid. Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak-sebuah proses yang menuntut keteguhan karakter dan nalar sebelum bicara ornamen kecanggihan.

Mohammad Hatta pun menegaskan pendidikan sebagai pembentuk kecerdasan nalar agar manusia tidak mudah didikte keadaan. Tanpa perubahan paradigma relasi guru–murid, deep learning berisiko terperangkap dalam apa yang dikritik Paulo Freire sebagai pendidikan gaya bank: siswa menjadi bejana yang diisi jargon baru, tetapi tetap asing pada proses berpikirnya sendiri.

Pendidikan adalah maraton panjang, bukan sprint menjelang pergantian pejabat. Kedalaman menuntut ketuntasan ilmu, bukan penghapusan standar. Kegembiraan dalam belajar tidak boleh diartikan sebagai bebas dari tantangan, tetapi sebagai kegigihan menghadapi tantangan yang bermakna.

Jangan sampai deep learning berakhir sebagai slogan impresif yang menenggelamkan harapan para pendidik di dasar ketidakpastian birokrasi. Yang kita butuhkan bukan kedalaman semu, melainkan fondasi yang kokoh, ketuntasan ilmu, keadilan akses, dan keberpihakan pada nalar. Hanya dengan itu, lompatan kurikulum tak lagi meninggalkan fondasi.