Setiap bencana selalu kita awali dengan kalimat yang sama: cuaca sedang ekstrem. Kalimat itu terdengar wajar, bahkan ilmiah, tetapi justru di sanalah masalah bermula. Ketika siklon tropis kian sering muncul di sekitar wilayah Indonesia, persoalannya bukan semata seberapa kuat angin bertiup atau seberapa deras hujan turun, melainkan seberapa siap cara berpikir kita menghadapi perubahan iklim yang tidak lagi mengenal batas lama.

Selama ini, kita terbiasa memahami bencana sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Siklon diperlakukan sebagai anomali, hujan ekstrem sebagai kejutan musiman. Padahal, dalam dunia yang iklimnya terus berubah, cara pandang seperti itu justru membuat kita terus tertinggal. Fenomena atmosfer tidak berubah menjadi bencana karena kekuatannya semata, melainkan karena kita gagal mengantisipasi dampaknya secara sosial, spasial, dan kebijakan.

Siklon tropis kerap disebut sebagai bencana alam. Padahal, siklon adalah fenomena fisik yang netral. Ia baru menjadi bencana ketika bertemu dengan masyarakat yang tidak siap, tata ruang yang rapuh, dan kebijakan yang terputus dari pengetahuan ilmiah. Dalam konteks inilah, siklon sesungguhnya adalah bencana pengetahuan—akumulasi dari kegagalan membaca tanda, menghubungkan data, dan menerjemahkan sains menjadi keputusan publik.

Indonesia selama puluhan tahun hidup nyaman di balik satu asumsi besar: karena berada dekat ekuator, kita relatif aman dari siklon tropis. Asumsi ini tidak sepenuhnya keliru secara klimatologis, tetapi berbahaya ketika berubah menjadi dogma. Perubahan iklim global telah menggeser banyak batas yang dulu dianggap mapan. Suhu permukaan laut meningkat, energi atmosfer bertambah, dan sistem cuaca menjadi lebih labil. Dalam situasi seperti ini, berpegang pada asumsi lama tanpa memperbarui cara berpikir adalah bentuk kelalaian kolektif.

Masalahnya bukan ketiadaan data. Indonesia memiliki kapasitas observasi cuaca yang terus berkembang. Bibit siklon dipantau, anomali iklim dicatat, peringatan dini dikeluarkan. Namun, pengetahuan itu sering berhenti di laporan. Ia tidak menjelma menjadi perubahan kebijakan yang nyata. Informasi cuaca ekstrem jarang sungguh-sungguh menjadi dasar penataan ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, atau evaluasi perizinan lahan. Sains berjalan sendiri, kebijakan berjalan sendiri, dan masyarakat berada di tengah sebagai pihak yang menanggung risiko.

Kita terlalu sering memperlakukan bencana sebagai peristiwa, bukan sebagai proses. Banjir dianggap musiman, longsor disebut musibah, siklon diperlakukan sebagai kejadian langka. Padahal semuanya adalah hasil dari proses panjang: deforestasi yang melemahkan daya serap lanskap, urbanisasi yang mengabaikan kapasitas lingkungan, sungai yang kehilangan ruang alaminya, dan wilayah rawan yang terus dipaksa menampung aktivitas manusia. Ketika hujan ekstrem atau siklon datang, ia hanya membuka luka yang sebenarnya sudah lama ada.

Di sisi lain, sekat-sekat pengetahuan masih terlalu tebal. Meteorologi berbicara dalam peta dan model, perencana wilayah bekerja dengan zonasi, ekonom dengan angka pertumbuhan, sementara kebijakan publik sering berdiri di ruangnya sendiri. Jarang sekali semua pengetahuan ini bertemu dalam satu meja keputusan yang sama. Akibatnya, peringatan dini menjadi informasi sesaat, bukan dasar perubahan struktural.

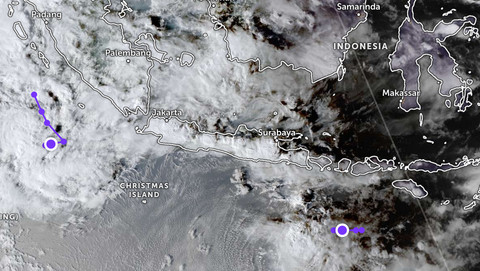

Dalam situasi seperti ini, kemunculan siklon di sekitar wilayah Indonesia—termasuk Siklon Tropis Bakung—perlu dibaca sebagai cermin. Bukan semata tentang lintasan dan kecepatannya, melainkan tentang kesiapan kita berpikir lintas disiplin. Apakah informasi iklim sudah menjadi fondasi pembangunan? Apakah kampus dan pusat riset hadir sebagai penerjemah sains bagi masyarakat dan pengambil kebijakan, atau berhenti pada publikasi yang tak pernah sampai ke ruang keputusan?

Perubahan iklim jarang datang dalam satu peristiwa besar yang spektakuler. Ia lebih sering hadir sebagai erosi perlahan terhadap asumsi-asumsi lama. Ketika siklon semakin dekat dengan wilayah yang dulu dianggap aman, sesungguhnya yang sedang diuji bukan alam, melainkan cara kita memahami risiko. Dalam dunia yang batas-batas iklimnya kian kabur, bertahan hidup bukan soal kekuatan alam, tetapi soal ketepatan pengetahuan dan keberanian untuk mengubah cara berpikir.

Jika siklon terus kita pahami semata sebagai bencana alam, maka setiap kejadian akan berakhir dengan pola yang sama: panik, bantuan darurat, lalu lupa. Namun jika kita berani mengakuinya sebagai bencana pengetahuan, maka pertanyaannya berubah: pengetahuan apa yang gagal kita gunakan, dan sistem apa yang harus kita perbaiki? Dari sanalah pembelajaran seharusnya dimulai—bukan dari bencana berikutnya, melainkan dari kesalahan kita hari ini.